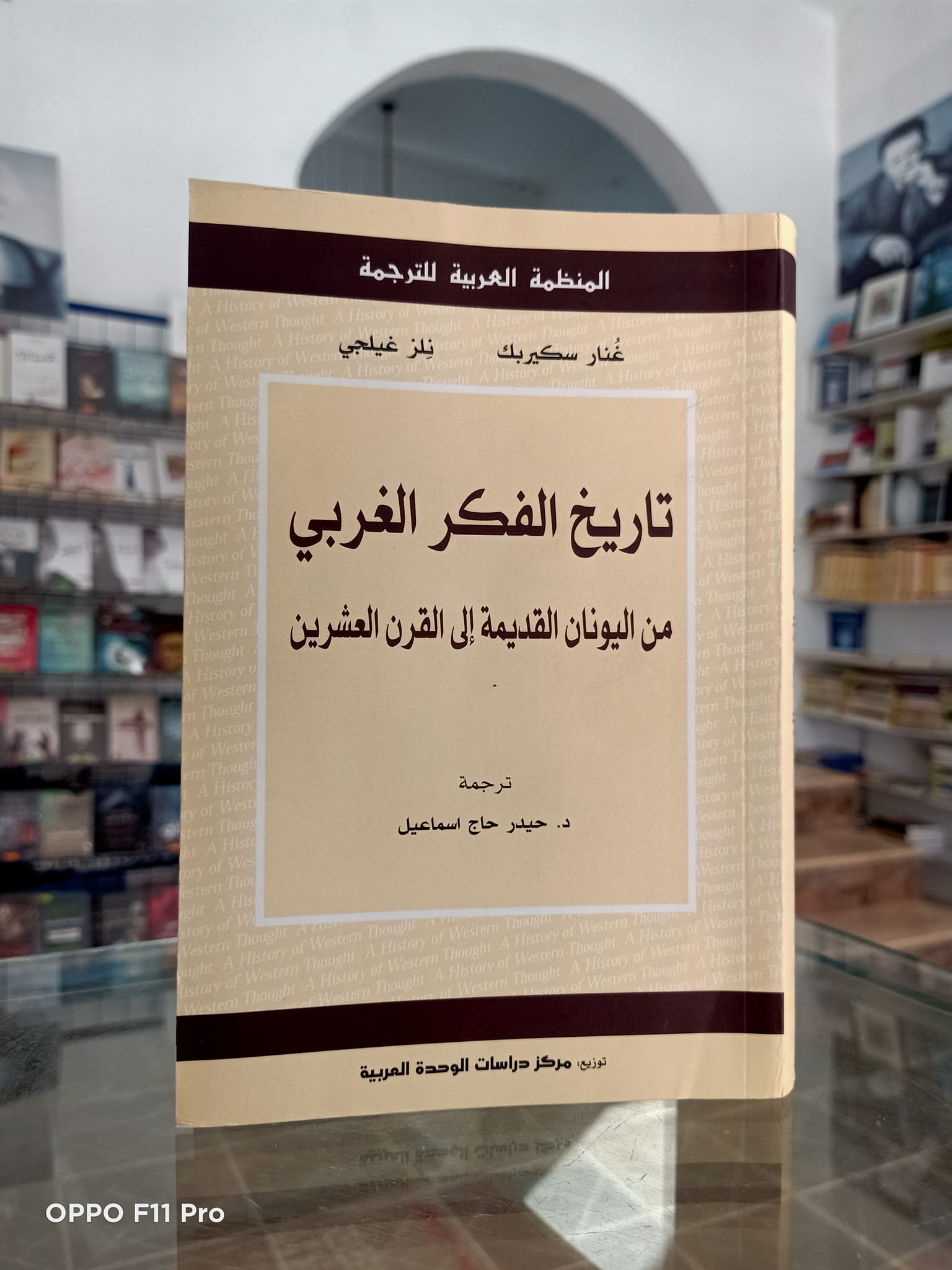

تاريخ الفكر الغربي .. من اليونان القديمة إلى القرن العشرين

لماذا ندرس الفلسفة؟ والجواب المقتضب هو نحن ندرس الفلسفة لأنها جزء من المتاع الفكري الذي نحمله – سواء أكنا نعرفه أو لا نعرفه – وكذلك بغية التعرف إليها !

ويمكننا أن نشرح ذلك بذكر المعضلة الآتية : بعض الناس يعتقد بأن واجبهم أن لا يقضوا على حياة الإنسان. وفي الوقت ذاته يؤمنون أن عليهم الذود عن وطنهم. فماذا عليهم أن يفعلوا في حالة الحرب؟ فإذا التحقوا بالقوات المسلحة يكونون متناقضين مع المبدأ الذي يوجبهم بألا يقتلوا الآخرين من البشر. غير أنهم، إذا رفضوا الالتحاق بالقوى المسلحة فسوف يناقضون المبدأ الذي يقتضي الدفاع عن وطنهم، فهل هناك حلّ لهذه المعضلة؟ وأقول، على سبيل المثال، هل يمكن القول إن أحد المبادئ أساسي أكثر من سواه – وإذا كان الأمر كذلك، نسأل : لماذا؟ وعلى مثل هؤلاء الناس أن يسألوا عن حجم العمل العسكري الذي يحفظ حياة الناس في وضع معين عليهم أن يمتحنوا مبادئهم امتحاناً كاملاً فكلما ازداد غوص الإنسان في هذه المسائل ازداد اشتغاله بالفلسفة.

نجدها في الحياة اليومية سواء عرفنا بها أم لم نعرف ويشتمل فهمها والاشتغال بها على ما هو شخصي (Personal) – أي إننا نحاول تحسين أنفسنا – وعلى ما هو كلّي (Universal)، أي إننا نبحث عن رؤية حقيقية ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، فإذا اشتغلنا بهذه الطريقة، نكون مشتغلين بالفلسفة وعندئذٍ يمكننا أن نتعلم درساً مما فكر الآخرون به وما قالوا. وهذا هو سبب وجوب درسنا الفلسفة».

كما يمكننا أن نسأل : ماذا تستطيع الفلسفة أن تعلمنا؟ ألا يعلمنا العلم اليوم كل ما يمكننا معرفته؟ وإذا كان عاجزاً عن تقديم تسويغات للمعايير والقيم، ففي مقدورنا أن نجد حلاً لهذه المسائل المعيارية عن طريقة اللجوء إلى القوانين وأذكر على سبيل المثال أن مجتمعنا اعتبر التمييز العنصري خروجاً على القانون – لذا، ماذا بقي لفعل الفلسفة؟

غير أننا نقول إذا كنا نعيش في مجتمع يقول بخلاف ما ذكرنا، وهو أن التمييز العنصري قانوني، فهل نحن ملزمون حالتئذ باحترام مثل ذلك التمييز ؟ فإذا لم نرغب بتطبيق ذلك، يمكننا اللجوء إلى القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تمنع التمييز العنصري. غير أن السؤال يظل ألا وهو كيف يمكننا أن نقنع الذين يرفضون القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان؟ عندئذ، قد نمضي أبعد مما فعلنا، ونحن في سبيل البحث عن التسويغ، فنلجأ إلى الاعتقادات الدينية أو إلى مبادئ أساسية معينة من مبادئ العدالة نعتبرها بديهية. غير أن السؤال هو كيف يمكننا أن نقنع ذوي الاعتقادات الدينية المختلفة أو الذين يعتبرون مبادئ أخرى هي المبادئ البديهية؟

يمكن أن يُطلب الحلّ الممكن بالابتداء من التفكير الآتي : إن الفرق بين المعرفة والاعتقاد بأننا نعرف يَمْثُلُ في التمييز بين امتلاك تسويغات كافية للزعم بأن شيئاً ما هو حقيقي وصواب وعدم امتلاك مثل تلك التسويغات والسؤال : إلى أي حد يمكننا أن نعرف أن تعابير معينة تكون ملزمة الزاماً كلياً؟ سؤالاً عما إذا كانت لدينا أسباب تسويغية كافية أو أننا لا نملك مثل هذه الأسباب التي تؤكد كليتها. غير أن مثل هذه الأسباب التسويغية ليس شخصياً : إذا كان السبب صحيحاً فهو صحيح لكل إنسان ويظل صحيحاً بصرف النظر عمن يذكره. وهكذا، فإن السبب التسويغي الذي يوفر لنا الحق في إدعاء المعرفة هو سبب لا يتزعزع أمام الاختبار النقدي والحجج المضادة. وليس إلا الآراء التي يمكن أن توصف بأنها صحيحة هي التي تصمد في امتحان حر ومفتوح يقوم به أناس لهم وجهات نظر مختلفة. وهذا يعطينا تلميحةً لنظرة واحدة تتعلق بما يمكن أن يكون الرأي المعقول، وتشمل هذه النظرة المسائل الفلسفية (الأخلاقية).

يجب والآن نقول إنه جرت العادة على التمييز بين ما هو موجود وما أن يكون، والقول إن العلم يصف ما هو موجود ويشرحه، لكنه يعجز عن شرح لماذا يجب أن يكون شيء ما. قد يبدو هذا التمييز معقولاً فالعلم على سبيل المثال، يمكنه أن يصف كيف نتعلم، وليس لماذا يجب أن نتعلم أي إن العلم يستطيع أن يقدم لنا جواباً عن السؤال: لماذا علينا أن نتعلم شيئاً ما إذا كنا نريد تحقيق هدف معين؟ مثلاً أن نمتلك أفضل فرصةً للنجاح في امتحان. نستطيع أن نشرح لماذا علينا أن ننفذ الامتحان إذا كنا نريد الحصول على وظيفة معينة. غير أن هذه الأسئلة الوجوبية تحتوي على أهداف نسبية هي وسيلة نسبةً لأهداف أخرى، ولكن لا يستطيع العلم أن يجيب عن السؤال الخاص بـ لماذا يجب علينا أن نفضّل الهدف الأخير في مثل هذه السلسلة المؤلفة من وسائل وأهداف.

غير أنه يبقى للعلم تأثير كبير على مواقفنا وعلى أعمالنا عن طريق توضیحه حقيقة الوضع أين الدوافع والنتائج والبدائل الممكنة لأفعالنا. وفضلاً عن ذلك، يستطيع العلم أن يوضح ما يعتقد الناس أنه صواب وخير كما يتبدّى ذلك في كلامهم وأفعالهم، وبالتالي أن يبين كيف تعمل المعايير في المجتمع غير أنه لا ذلك أن يتبع يستنتج من جميع تلك الحقائق والمعايير أن هناك معايير معينة تتصف بالإلزام الكلي.

لذلك أقول، وعلى سبيل المثال عندما يصف الأنثروبولوجيون الاجتماعيون معايير المجتمع فإنهم يعنون أن تلك المعايير «ملزمة» في ذلك المجتمع. وهذا لا يفيد أن تلك المعايير ملزمة لنا نحن ونحن نعيش في مجتمع مختلف، كما أنه لا يعني أن تلك المعايير التي يعتقد بوجوبها الملزم أولئك الذين يعيشون في ذلك المجتمع، معايير مسوّغة النقل، مثلاً، التضحية الطقسية بالإنسان لإله المطر). وعلى سبيل المثال، قد نفهم معايير المجتمع الذي يمارس عرض الأطفال ذوي العاهات الجسدية والعقلية من غير أن نوافق على صحتها، فالإقرار بأن معايير معينة تمارس كما لو أنها ملزمة ليس مثل القبول بكونها ذات صحة كلية.

لن نخوض في هذه المسائل هنا بأكثر مما فعلنا ـ فذلك سيعني كتابة كتاب مدرسي في المقدّمة. وكل ما نرغب فيه هو الإشارة هنا إلى كيف تدخلنا المسائل المعيارية في حياتنا اليومية، في أنظمة معرفية مختلفة، وفي الفلسفة – وذلك بغية اقتراح مسألة الاشتغال في الفلسفة.

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين العلم والفلسفة، نود أن نضيف تعليقاً مقتضباً على هذا الموضوع المعقد، فنقول: إن ما يقرر النتائج العلمية هو تضافر الافتراضات التصوّراتية والمنهجية التي يقوم عليها المشروع العلمي المدروس ويمكننا أن نفهم هذه النقطة في الممارسة، عندما يحصل تحليل لمسألة مثل معمل هيدروكهربائي من وجهتي النظر الاقتصادية ،والإيكولوجية، ومن المنظور التكنولوجي والمنظور السوسيولوجي – أو من وجهات نظر جماعات مختلفة. ومهما يكن مقدار الضوء الذي تلقيه هذه النظرات المختلفة على جوانب مختلفة من المسألة المدروسة، فإن نظرة واحدة لا تخبر عن الحقيقة كلها في تلك المسألة. ولفهم حقيقة المسألة»، أهي بناء معمل هيدروكهربائي أو وضع نظام مركزي في مدرسة، لا بد لنا من أن نعرف النظرات المختلفة المتعلقة بهذه المسألة. وإذا دعونا هذا التحليل للنظرات المختلفة تفكيراً ،فلسفياً يمكننا، عندئذ، أن نقول إن مثل هذا التفكير الفلسفي ملائم عند مواجهة المسائل التي تطرحها أنظمة معرفية مختلفة – فهو يعيننا على الاحتفاظ بنظرة شاملة في حضارة هي في حالة خطر مصدره الاختصاص.

وعندما حاولنا في هذه المقدمة أن نشير إلى كيفية نشوء المسائل الفلسفية، كان الدليل الذي أرشدنا متمثلاً في فهمنا للخصائص التي تؤلف المسائل الفلسفية المركزية. وقد يرغب آخرون بتأكيد مسائل وطرق تفكير أخرى. وهذه نقطة مهمة، لأن ما أشرنا إليه يشكل النموذج لهذا الكتاب نعني: مقدمة لتاريخ الفلسفة الأوروبية مع تأكيد مسألة الحقوق الطبيعية والتوسع العلمي والعقلية العلمية. ولا شك في وجود خيوط كثيرة في هذه السجادة الملوّنة، غير أن هذين الخيطين هما الأطول والأكثر أهمية من سواهما.

حاولنا بالمقارنة مع عروض أخرى لتاريخ الفلسفة أن نتجنب بعض المطبات المألوفة ودائماً لا بد لتاريخ الفلسفة من أن يحمل دوماً آراء كاتبيه الأكاديمية، وخلفيات معرفتهم، وميادين أبحاثهم، وتوجهاتهم الثقافية. لذلك، فإن كل عرض تاريخي يمثل منظوراً واحداً يخص فكراً مسبقاً. ذلك أمر محتوم لأن الإنسان يؤكد ما يعتقده، ومدى صلته وأهميته في خضم التنوع التاريخي القائم. فليس هناك من يستطيع أن يقرأ مكيافيلي (Machiavelli)، وماركس Marx)، وهايدغر (Heidegger) بعدسات حيادية ووهم أن يفكر المؤلفون أنهم قادرون على كتابة تاريخ الفلسفة، أو أي عرض تاريخي آخر، من منظور أبدي، أو من وجهة نظر الله، ذلكم قدر جميع مؤرخي الفلسفة، سواء رغبوا في ذلك أو لم يرغبوا وليس المؤرخون بمنتشوسينسيين (Munchausens) يمكنهم أن ينأوا عن وضعهم الأكاديمي والثقافي.

وقد زعم فلاسفة الماضي أيضاً أنهم نطقوا بالحقيقة، فهم يتحدون زماننا كما تحدّوا زمانهم. وهذا هو السبب الذي يجعلنا ننظر إلى أفلاطون وأرسطو نظرة جدّية، عندما نتخذ موقفاً مما قالاه. وعليه، يفترض أننا قادرون على إنشاء حوار يمكننا من اختیار نظراتنا بمقارنتها مع نظرتيهما. لذلك يختلف الاجتهاد في تاريخ الفلسفة عن إعادة صياغة أفكار الماضي.

ونحاول أيضاً أن نفهم الفلاسفة القدامى استناداً إلى افتراضاتهم الخاصة. ففي الوقت الذي نحاول فيه إنشاء حوار معهم، نريد أن نصغي ونريد أيضاً أن نجيب عن الصوت الذي يتكلم.

Comments